【プロの眼】戦場のプロ 傭兵・高部正樹

第7回 いつ、どこに、誰が?

「敵」について考える

戦場で苦労することの1つに、敵味方の識別があります。出会うのは味方ばかりではありません。戦場である以上、必ず敵が存在します。また、たとえ民間人であったとしても、その中には味方もいれば敵性の者もいます。今回は戦場で絶えず意識しなければいけない「敵」という存在についてです。

アフガニスタンで敵の戦車を鹵獲(ろかく、捕らえて奪い取ること)。前列中央の手を上げている2人は敵の戦車兵。戦車ごと投降してきた(筆者提供)

アフガンで遠方から敵の配置を確認する前線指揮官たち。彼らの驚異的な視力にはいつも驚かされた(筆者提供)

一昔前の大部隊が密集するような戦場では、敵味方の識別は比較的容易かもしれませんが、現在は小部隊や場合によっては数人のチームで行動します。そんな時、最も容易な確認方法は服装です。明らかに違う衣服を用いていれば目印になります。

しかし、内戦などでは敵味方が全く同じ戦闘服の場合もあります。ミャンマーのカレン軍の一部は、敵であるミャンマー政府軍の戦闘服を奪取して着ていました。遠目では識別が一層困難になります。もちろん、味方とは通信しながら位置や動きを確認しますが不規則に動く場合もありますし、確認できていない敵味方の存在も考えられます。そうしたときは袖や帽子の徽章や装備、ヘルメットや帽子の形状なども識別の一助になりました。

武力衝突するウクライナ軍とロシア軍の報道で、ウクライナ兵の袖やヘルメットには黄色や青、対するロシア兵は赤いテープを巻きつけているのを見た人も多いと思います。かつて1つの国でもあった両国は、戦闘服や装備が酷似することから目印を付けているのです。これについて「目立ちませんか?」と聞かれたことがあります。確かにその恐れはありますが、ある程度目立つものでもなければならないのです。兵士にとってはジレンマですが。

私が現役だった20~30年ほど前、敵の動きや接近などの情報を得る方法には斥候や警戒監視部隊からの報告、通信の傍受、民間人からの情報提供などがありました。現代はさらにドローン(小型無人機)や人工衛星からの情報、デジタル通信の解析などが大きな割合を占めるようですが、大規模に実施できるのは一部の先進国の軍隊だけ。多くの国の軍隊では安価なドローン程度は使えるものの、われわれの時代と大して変わらない方法に頼っています。

「やつが来ている」

現実はありえない

例えば映画や小説では、とんでもない場所から狙撃を受けた際に「やつが来ている、気をつけろ」などと、敵のある人物の仕業と気付くようなシーンをたまに見かけます。しかし、残念ながら私の長年の経験でも、このように敵個人を実際に特定するような話は見聞きしたことがありません。傭兵業界にはごく少数の名が知れたすご腕もいますが、それでも現場で実際に顔でも見ない限りは、敵が人物を特定できることはないでしょう。

現場から敵に存在が知れ渡り、相手を恐怖に陥れる‥‥というのは、映画のお話と受け止めてほぼ間違いないと思います。現代の戦闘はチームプレイです。ランボーやゴルゴ13のような存在はいません。それがあるとすれば個人ではなく、例えば米国の海軍特殊部隊「SEALS」やロシア軍特殊部隊「スペツナズ」など、部隊やチームを指して警戒されることくらいでしょうか。

私がアフガニスタンの戦場にいた際、ある作戦で配置された壕(ごう)はかつて敵に急襲されて一夜で1人残らず殺されたという、いわく付きの場所だと聞かされました。誰も敵の姿は見ていませんが、その鮮やかな手際からスペツナズの仕業と断定されたそうです。

しかしその一方で、敵と味方の人間関係が完全に断絶しているかと言ったら、意外とそうでもなかったりします。例えば、ボスニア・ヘルツェゴビナではクロアチア人もボスニア人もセルビア人も元は同じ町で暮らしていました。そのため、それぞれの勢力に分かれて戦うようになった後、かつての町の友達に敵として出くわしたという話も聞きます。

特に民兵だと地元で戦う場合が多いので、そういうことが度々あったようです。私が知り合った民兵も、銃撃戦のさなかに相手が友達だと互いに分かって、そっと退いた経験があると語っていました。本来あってはならないことですが、元は友人同士。責める気にはなれませんでした。

アフガンで確保した敵の捕虜を後方に連行(筆者提供)

見た目で分からない

民間人にも敵がいる

戦場には民兵ですらない一般の民間人がいる事も多いです。アフガンには遊牧民がいましたし、パキスタン国境へと避難する人々を何度も見ました。ミャンマーのカレン軍ならジャングルに点在するカレン族の村への立ち寄りも多く、ボスニアでは戦場近くの市街地にも市民が普通にいました。

気を付けねばならないのは、われわれにとって戦場にいる民間人の全てが無害ではなく敵性の民間人がいることです。ゲリラや敵方に通じている場合もあります。そのため、例え民間人といえども無害と確認するまでは警戒対象です。大抵は両手を頭の後ろで組ませ、足を大きく広げて前かがみにさせた上で持ち物や身元をチェックします。武器や危険物を持っていないか、ゲリラ、民兵、不審者ではないか確認。不審な点が無ければ解放します。

しかし、チェックも完璧ではありません。ボスニアである集落へと進出した際、住民には特に不審人物はいなかったのですが、一夜明けると惨殺された仲間のドイツ人の死体を発見。敵性の住民か民兵が紛れていたのでしょう。

このように戦場では、民間人といえども簡単に心を許すことはできません。むしろ敵兵なら戦闘服や識別マークで分かりますが、ゲリラや民兵となれば平服姿も多く識別が困難です。その難しさこそが戦場で民間人に対応する兵士の一番の悩みであり、恐怖でした。

ミャンマーで行軍中、味方であるカレン族の村に立ち寄る。こうして民間人に味方のプレゼンス(存在感)を示すのも重要な仕事のひとつだった(筆者提供)

ベテラン兵も感じる

適度な恐怖心が大切

現在、ウクライナの戦闘では高機動ロケット砲システム「ハイマース」など長距離を砲撃する武器が大活躍しています。ハイマースの射程は、通常80キロメートルほど。大ざっぱに言えば、東京駅から箱根を攻撃できることになります。何十キロも先の敵を感じることはできませんが、一方で歩兵の戦闘距離は時代が進んでもそれほど変わりません。

私の経験では、見通しの比較的良いアフガンの岩山では敵との距離200~300メートル、密林のミャンマーでは樹木の密度にもよりますが大体100メートル以下で戦闘が始まりました。300メートルでは相手の様子は分かりませんが、100メートルを切ると戦闘中に敵の声が聞こえたり、表情が見えたりします。

私はジャングルで敵兵と約10メートルの距離で出くわしたことや、50メートルほどの所で白兵戦が発生したこともありました。どちらも偶発的な接敵でしたが、そこまで近いと声どころか相手の息遣いまで聞こえてきそうでした。

敵と最前線で出くわした時まず感じるのは、激しい闘争心です。これがなければ戦場では戦えず、生き残ることもできません。ただ、けんか相手に抱くような敵愾心(てきがいしん)とは異なります。そういう個人に向かう気持ちではなく、敵という存在・集団に対する敵愾心というのでしょうか。

同時に恐怖心も常に感じていました。皆さんには「ベテランは恐怖を感じないだろう」と思われますが、そんなことはありません。大小ありますが、私は初めて戦場に立った日から引退する時まで、敵兵と対する時は常に恐怖心がありました。

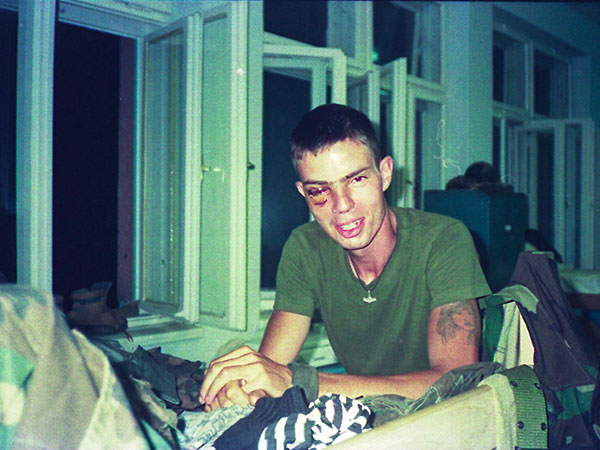

最前線で負傷したデンマーク人の戦友。近くで手りゅう弾が爆発したが、運よく破片が目の上下をかすっただけで軽症で済んだ。眼球にも異常無し(筆者提供)

恐怖心は大切です。危険を敏感に察知するセンサーであり、負傷のダメージも抑えてくれます。人は恐怖を感じると毛細血管が収縮して体表面の血流が減少し、負傷時の出血を抑えるといい、強い恐怖を感じた人が青ざめて体も冷たく感じるのはそのためだと聞いて納得しました。適度な恐怖心は身を守るのです。

われわれは、この闘争心と恐怖心の精神的バランスを取りながら敵と対峙(たいじ)していました。ベテラン兵士が戦場で落ち着いているのは恐怖を感じないのではなく、このバランスのとり方が絶妙にうまいからです。

最も戦いたくない

死に物狂いの敵兵

前線の監視ポスト。ここから敵の動きを監視するが、敵が前進してきた時は真っ先に接敵する場所でもある(筆者提供)

さて、ここまで敵についていろいろ書きましたが、最も相手にしたくない厄介な敵とはどんな敵でしょうか。それは、そこで死ぬのを当然として「必死の心」を決めて向かってくる相手です。そういう敵は圧力が全く違います。

昔、カレン軍のワンカーにあったキャンプでは、敵がよく夜襲をかけてきました。大抵は撃退していましたが、ある月明かりも少ない深夜のことでした。いつものように迫撃砲による砲撃の最中、こちらの防衛ラインにもこもことうごめきながら迫ってくる地面が目に入りました。よく見ると地面ではなく敵兵です。

いつもは双方による迫撃砲の撃ち合いが終わってから歩兵を前進させてくるのですが、それでは防衛ラインを突破できないと悟った敵は、迫撃砲の雨の中へ歩兵を進めたのです。彼らがどのような命令を受けたのか分かりませんが、自らの至近でさく裂する自軍の砲撃に何人も吹き飛ばされながら、それでも前進してくる敵の姿から受ける圧力は強烈で、不気味な恐怖を感じたものです。

別のケースはアフガンの戦場で、私と味方30名ほどが敵に囲まれ孤立したことがありました。高地にこもりましたが水場もなく、照りつける日光に体力を奪われていきました。数日たち「もはやこれまで。何とか体力があるうちに突破を試みよう」となりました。生きて突破できるのは良くて1割。恐らくは全滅と覚悟を決めたのですが、決行の朝になると敵がいつの間にかいなくなっていたのです。半信半疑で山を下りたのですが、やはり敵はおらず九死に一生を得ました。

「敵の退路を完全に断ってはいけない。敵は死兵となり、死をいとわず死に物狂いで戦うから」とよく言われますが、あの時のわれわれがまさにそれでした。あの時、敵がいればわれわれは全滅していたかもしれませんが、敵も相当の損害を出していたことと思います。

【動画】ミャンマー、カレン軍のワンカー基地で戦闘が小康状態の時の様子(筆者提供)