【プロの眼】戦場のプロ 傭兵・高部正樹

第2回 銃弾飛び交うアフガン

デビュー戦と最初の壁

最前線で戦う軍人になることを目指し、人生初の海外は単身パキスタンに渡航。イスラム戦士たちと共に、ソビエト連邦と紛争中だったアフガニスタンへと入りました。今回は、1980年代後半に生まれて初めて経験した戦闘。初陣編です。平和な日本に生まれ育った私にとって、戦場は見るもの聞くものすべてが現実離れしていました。

攻撃地点に向かう部隊。大型の武器を運搬するために馬を使っている(筆者提供)

前回はパキスタンからアフガンへの山岳の国境を越え、近くの高台にあるジャジという拠点までたどり着きました。泥を固めて作った質素な小屋が数棟あるだけの補給拠点です。

ジャジから最前線の拠点となるジグダラクまでは、ピックアップトラックで丸一日。時々スタック(砂地やぬかるみに車輪がとられて動けなくなること)するような道なき道を、地雷原のすぐ横を通過したり、敵襲を警戒しながらゆっくり前進していきました。途中、何度も航空機の爆音が聞こえましたが、そのたびに車を急停車させます。平原だとすぐに飛行機から見つかると思われそうですが、アフガンの大地は起伏に富み、人間の目は動くものには敏感に反応しますが、じっとしていればめったに見つからないものです。

ジグダラクに到着すると、すぐ司令官にあいさつしました。当時のジグダラク司令官は、レスリングのアフガン代表でモスクワ五輪(1980年)にも参加予定だったモハマッド・アンワール氏。開催前年の旧ソ連によるアフガン侵攻で幻の五輪選手となり、その後は戦いに身を投じたという人です。

「ぜひ共に戦いたい」

司令官に告げると、すぐにAKM自動小銃(※)を与えられました。「撃ったことあるか?」と聞くので「いえ」と答えると、マガジン(弾倉)をくれて「その辺で適当に撃ってこい」と促されました。裏で乾いた山に向けて適当に二十数発撃って戻ると「明日、最前線に向かう部隊がある。一緒に行ってみるか」と言われたので「もちろん」と即答しました。

※「世界で最も多く運用された軍用銃」としてギネスブックにも載った、旧ソ連製の自動小銃AK47の改良品。AKは製作者名

カラシニコフから。47は1947年製の意

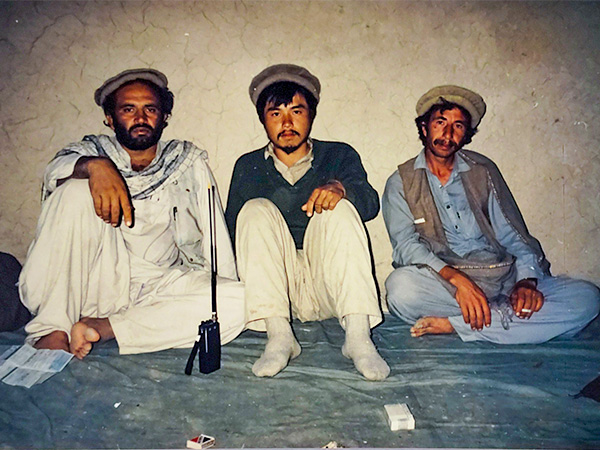

左がモハマッド・アンワール司令官。右は片腕だった幕僚(筆者提供)

自衛隊でごく基本的な戦闘訓練はしたものの「すぐ最前線に行かせるなんて……」と内心は思いました。しかし、彼らはいわゆるゲリラ組織。戦闘員のほとんどがろくな訓練も受けず、最初から最前線に送られるのが当然です。100人が1年で10人になっても構わない。9割死んでも残り1割が優秀な戦闘員になればいいという使い方なのです。

戦闘員の希望者はいくらでもいるし、彼らはジハード(イスラム教徒にとっての聖戦)のために死ねることを喜びとしていました。だから被害が大きくても突き上げを食らう事もないのでしょう。戦うために行った私にとっても望むところでしたが、こんな状況で私が生き残ったのは、今思い返せば奇跡でしかありません。

ロケット弾がさく裂

「あそこに行くの?」

翌日、物資補給の大型トラックの荷台に乗り、最前線に向かいました。

目指す拠点ジグダラクは、ソルビという都市から南に十数キロメートル。主戦場はその北東にあるタンギと呼ばれる渓谷です。渓谷の底は、首都カブールとパキスタンとの国境近くの町ジャララバードを結ぶように敵の主要補給路となるアジアハイウエーが通っています。そこにいる敵の守備隊や輸送隊を撃破し、補給路を断つ事がわれわれの主任務でした。

真っ暗になった頃、そのアジアハイウエーから山を1つ挟んだ反対側、直線で数百メートル地点の前線拠点に到着。既に各地からのムジャヒディン(イスラム戦士)が数十人集まっていました。こうした集合地点が山中にいくつもあり、明日の攻撃に備えているのです。

そんな、われわれの動きを察知した敵がロケットを間断なく撃ってきました。200メートルほど先の、直角に折れ曲がった谷筋に飛んできてはさく裂します。そのたび、閃光に浮かび上がる味方の姿を見て「いよいよ最前線に着いたんだ」と身震いしました。この時まだ、本か映画の戦争のイメージしかなかったのでのんびりしたものでしたが、それが決定的に甘かった事を思い知らされます。

翌日、われわれの攻撃開始地点の予定だった山の頂上は、早朝から敵の迫撃砲が撃ち込まれて煙が立ち上っていました。白煙が上がる度に「ゴロン……ゴロン」と遠雷のような音が渓谷の空気を揺さぶります。間断なく着弾しているのを麓から見上げながら、私は「あそこに行くの?」という状態でした。

「ピュン」は危険信号

弾の危険を音で判断

最前線の攻撃開始地点に移動中。「この先の岩陰を出た所から約50メートルほどが敵から丸見えで、毎回ここで敵の射撃を受けました」(高部氏)。少人数に分かれて通過するため順番待ちしている時に撮影した(筆者提供)

徒歩で向かう中、敵から丸見えになる区間がありました。丸見えの空間はおよそ50メートル、敵までの距離300メートルくらいでしょうか。まとまって行けばやられます。数人ずつ走っては伏せ、を繰り返しながら突破するしかありません。

カブール川に沿って延びるアジアハイウエーと、道路上に破壊された敵の装甲車両が小さく見える(筆者提供)

私の番になり、数人のムジャヒディンの最後方から走りました。すぐに「ピューンピューン」と弾丸が通過する音が聞こえ、それが次第に「ビシッ」とか「ピュン」という短い音になってきます。すかさず伏せ、しばらくしてからまた走りだす。この繰り返しでした。

私が弾丸の危険性を判断するのは音です。音の長さと距離の長さは正比例します。弾丸の通過音が長い時は遠いのでさほど心配はありませんが、近づくほど音は短くなります。「ピュン」「ピシッ」と聞こえたら危険信号。射線(発射の方向)が自分に合ってきた証拠なので、直ちに伏せねばなりません。この時、私は初めて自分を殺そうという明確な殺意を込めた弾丸を撃たれた訳ですが、この時点ではまだ怖いという実感はありませんでした。

山頂に到着して反対側を見下ろすと、渓谷の底を流れるカブール川が目に飛び込んできました。そして川の手前を寄り添うように走るアジアハイウエー。その道路に沿ってれんがでできた四角い監視哨が2つほどあり、近くにはT-55戦車やBMP-2歩兵戦闘車(※)の姿もありました。初めて目にするソ連製の兵器に興奮を隠せない自分がいました。

※いずれも旧ソ連で開発・使用された戦闘車両

戦闘中にお祈り開始

イスラム暗黙の了解

しかし、そんな時間はつかの間です。周囲では、そこかしこに迫撃砲弾がさく裂しています。それに加え、敵の見通し線上に出たせいで包み込まれるような銃弾を浴びる事になりました。留まればやられるだけです。

私は仲間と共に敵側の斜面へと一気に躍り出ると、英語をそこそこ理解し、かつ生き残るのが一番うまそうな一団と行動しました。無数にある岩の陰に身を潜めて射撃しつつ、隙を見てまた少し下の岩陰まで走る。それを繰り返して敵との距離を少しずつ詰めながら、必死に彼らの後ろをついていきました。

しかし、単に動けばいい訳ではありません。地雷が無数に埋まっている地域です。うっかり変な所に足を置けば、運が良くても足首から下は吹き飛びます。前を行く仲間の足跡をたどるか、しっかりと地面に埋まっている石を見つけてたどるように行くか、でした。周りは無数の銃弾が飛び交い、すさまじい勢いで砲弾がさく裂し、その弾丸や破片が顔のすぐ横をすり抜けていきます。

しかし「砲弾が近くに着弾するとこんな音がするんだ」「本当に上から小石がぱらぱら降ってくる。のらくろみたいだ」とか、初めての実戦はとにかく興味が勝っていました。口や腹から血を流し、担がれてくる味方が次第に出てきましたが、まだ恐怖感はありませんでした。その時は目の前の状況を処理しきれず、まだ映画の中のようなふわふわした現実離れした感覚の中にいたのかもしれません。

戦闘中。斜面下にいる敵を攻撃する味方部隊(筆者提供)

そんな現実感のなさに拍車をかけたのが、彼らのある習慣です。お昼ごろになると、急に仲間たちが大きな岩の陰に入ります。そしてひざまずき、イスラム教のお祈りを始めたのです。彼らが信心深いのは分かっていましたが、まさか戦闘中もお祈りを欠かさないとは思いませんでした。この敬虔(けいけん)さ故に宗教のために命も懸けられるのでしょうが、信心の薄い典型的な日本人の私には驚きしかありませんでした。

後で、そんなことをして危なくないのかと聞くと「敵の多くはアフガン政府軍。彼らは仕方なく向こうにいるが元はわれわれと同じムスリムだ。祈りの時間を邪魔するような事はしないさ」と言っていました。確かに、その時間帯だけは敵からの攻撃も小康状態になった気がします。お互い暗黙の了解の上に成り立っている戦場の小さなデタント(緊張緩和)。何とも不思議な光景でした。

そんな事も影響したのでしょうか。初めての戦闘の一番強烈な印象とは、恐怖ではなく「とにかく喉が渇いた」ことだったのです。

銃がヤギに当たらない

恐怖乗り越えた出来事

そんな私の心に変化が生じたのは、戦闘が終わって拠点に帰ってきた時でした。目の前で苦しむ負傷兵を見て、急に恐怖が心の奥から湧き上がってきたのです。空腹なはずなのに目の前の食事に全く手を付けられません。

「あんなに弾が飛んできたのに……ベテランが何人もやられたのに……今日生き残ったのは運が良かっただけ。明日行けば、真っ先にやられるのは俺だ」

真っ黒い恐怖がどろどろと心に粘着して離れません。マルカズ(泥で作った建物)の隅っこで、パトゥーと呼ばれる薄い毛布にくるまってうずくまるしかありませんでした。

翌日、再び最前線に向かう時には恥ずかしながら仮病で逃れようと思いました。しかし、どこにも逃げ出す場所はなく、同情して守ってくれる人もいません。仕方なく毎日、最前線には立ちましたが、ろくに戦えず岩陰に隠れているだけで、恐怖と自己嫌悪に苛まれるだけの日々が続きました。初戦では30発入りのマガジン5つがほぼ無くなるまで撃てたのに、その日以降はマガジン1つ分も撃てませんでした。

最前線の山頂部に設置した81ミリ迫撃砲で攻撃するムジャヒディン(筆者提供)

そんな状況が何日か続いたある日の事でした。休養日で後方に待機していると、目の前の崖にヤギ数頭が現れました。アフガンでは、こうした遊牧からはぐれたヤギを時折目にします。仲間が「今日の晩飯だ。撃ってみろ」と言うので、小銃で撃つが外れます。2発、3発と撃っても当たりません。

その時です。頭上から光が降り注ぐように、何かが降りてきたのをはっきり感じました。

「そうか……そうだよ。弾なんてめったに当たるもんじゃないんだ。なんて小さな確率にびびっていたんだ、俺は」

その瞬間、恐怖にとらわれていた自分の心がうそのように軽くなっていくのをはっきり感じました。

もちろん戦場は何万発という弾丸が飛び交い、アフガンでは弾丸より砲弾の破片で死傷する人の方が圧倒的に多かったのですが、その時の私には理屈ではなく、これだと信じられる心のよりどころが必要だったのです。翌日からは、うそのように戦えるようになりました。これが、その後の傭兵生活を続ける上での大きな分岐点だったのは間違いありません。

後に赴いたミャンマーのカレン民族解放軍には日本人が何人もやってきましたが、ほとんどはすぐに逃げ帰りました。戦場がタイ国境のすぐ近くで、逃げ出せる場所が目の前にありました。そこが私との大きな違いでした。逃げるに逃げられない環境の中で鍛えられたのが、私が最初の壁を乗り越えることができた大きな要因の1つだったと思います。